上回耳鼻喉科醫師把我們約到氣切門診時說:「媽媽,這個門診有很多孩子剛做氣切的父母,妳可以跟他們說一說要怎麼照顧。」我才赫然發現原來我們已經脫離了氣切兒新手父母的行列。走過小睦氣切的這一年半,從一開始的驚惶失措到現在老神在在,我感謝許許多多關心鼓勵我們的人,特別是其他同為氣切兒的父母。因為知道有他們和我們在同一艘船上,所以我們能無畏風雨地繼續往前;因為看見他們的堅強和不放棄的愛,所以我們才能繼續堅持;因為發現連不是醫護人員的他們都可以把寶寶照顧的這麼好,所以我們才能更加勇敢認真的照顧;因為有他們毫不吝惜地分享照顧上的心得,所以我們才更懂得分享和感恩。這段時間有一些父母在我的部落格留言,詢問關於自己的孩子氣切的問題,我用幾篇文章整理一下,希望其他氣切兒的父母在照顧上能更順手,也別忘了有許多人正和你們一起奮鬥!

1.為什麼要做氣切?我的孩子非做氣切不可嗎?有沒有別的選擇?

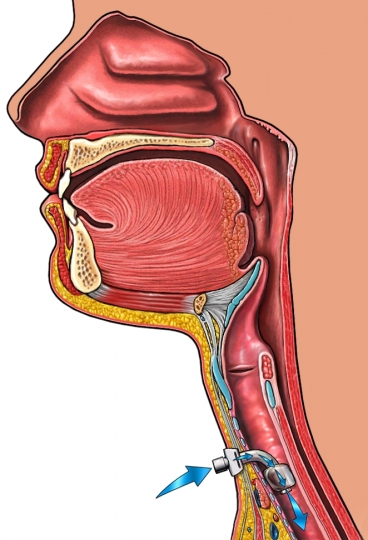

呼吸道是從鼻腔、咽、喉、氣管、支氣管到肺泡的管道,呼吸道暢通是能呼吸的關鍵。通常醫生會建議氣切都是因為呼吸道的某些部份阻塞(還有少數是中樞神經的問題導致無法自發性呼吸),導致空氣無法進入或排出,而需要長期插管或依賴呼吸器。氣切就是在喉部軟骨的中間開一個洞(如下圖),讓空氣能避開阻塞的部分進入肺泡達到換氣的目的,做了氣切就不再需要從口或鼻插氣管內管,也有較大的機會脫離呼吸器。

大概是因為中國人的傳統觀念覺得維持身體的完整性是很重要的,在脖子上開個洞這件事完全超出大腦的想像,因此大部分的人對氣切都很排斥,有些人甚至認為氣切患者就等於沒有行動能力,必須臥床一輩子。但是醫生會建議氣切,大概也是因為患者遲遲無法拔除氣管內管或脫離呼吸器,或者其他的手術能改善的有限,做氣切是最後的選擇–可以維持患者的呼吸功能,並提高患者的生活品質。當初小睦在加護病房住了四個月,一直沒辦法拔管,耳鼻喉科醫生也屢次建議氣切,是小兒科醫師擋了下來,兒科醫師根據她的觀察,認為氣切的小孩絕大部分都會發展遲緩(這點後面會再補充說明),所以把孩子視同己出的她堅持不要小睦氣切。經過兩次喉部類固醇的注射後,小睦終於拔管回家了,回家時是戴著氧氣導管和氧氣製造機。沒想到回家兩個月後又因為喘和食慾不好回到耳鼻喉科門診評估(詳情請見雅博渡口),這次當耳鼻喉科醫師建議氣切時,連小兒科醫師都不再反對了,所以在很短的時間內,也幾乎是沒有其他的選擇之下,小睦接受了氣切手術。氣切做完一個月,他就不再需要外接氧氣,活動範圍也終於可以從臥室到客廳(否則接著氧氣導管就一直被栓在幾坪大的臥室裡)。就像耳鼻喉科醫師一直強調的,氣切是為了保護腦子,換取更好的生活品質,在小睦身上倒真的是這樣。

2. 為什麼(小睦)已經可以拔管換氧氣導管,最後還是需要氣切呢?(2016/2補充)

小睦還在加護病房時耳鼻喉科醫師就建議氣切過,但我們和兒科醫師都很猶豫,在加上打了喉部類固醇之後拔(氣管內)管成功,所以氣切這個選項就暫時剔除。但其實小睦回家之後呼吸一直都很費力,氧氣導管拿不掉,力氣都用來呼吸所以也越來越沒力氣喝奶,吃不好睡不好常在哭鬧,更別提其他的活動。加上回診時耳鼻喉科醫師說小睦只要一感冒聲門下更腫,隨時都會窒息,所以最後還是選擇氣切,至少這是當時對孩子最安全的方法。

3. 氣切管之後可以移除嗎?大約多久可移除呢?

氣切管能否移除要看是因什麼問題做氣切,呼吸道狹窄的問題有些是可以改善的,也有些問題是永久的(譬如中樞神經或肺臟部分切除的人),像小睦是聲門下狹窄,一開始醫師是建議兩歲半到三歲間做氣管重建–取肋骨的軟骨補在狹窄的地方,狹窄改善了自然氣切管就可以移除了。因此氣切有時只是幫助孩子度過成長的過渡期,等到原先的問題解決了,也許就不需要氣切了。這點在氣切前就可以跟主治醫師討論,最好能知道孩子到底是哪裡的問題需要氣切,以及醫師完整的治療計畫(氣切只是治療的一部分),這樣心裡比較有個譜知道大概需要帶著氣切管多久。

4. 氣切之後可以說話嗎?

在小睦氣切前我就問過醫師這個問題,當時醫師是說只要按住氣切管的洞,孩子還是可以發聲說話的。但是小睦狹窄的問題比較嚴重,在喉部還沒消腫之前根本無法把氣切管的洞按住(他會很害怕地哭,然後嘴唇發黑),因此到現在小睦還是不會說話,不過可以漸漸有一些吚吚ㄚㄚ的聲音了。有次在診間遇到了另一個氣切兒,三歲年紀的他話說得很好呢!他的氣切管上套著一個發聲筏(下圖),戴著就可以說話了。發聲筏是一個單向的筏,外型類似人工鼻,空氣可以進來出不去,所以空氣就一定要經過聲帶出去,如果寶寶的喉嚨太窄氣過不去就不一定能戴。其實說話也不一定要發聲器,看喉嚨狹窄的程度和小孩的力氣,是否合適戴發聲筏也可以問問主治醫師。小睦很早以前就買了發聲筏(一個一千多塊),但是他一戴就會嗆咳然後發聲筏就會噴出來,一直到最近開始降階才比較戴的住,可是戴十分鐘還是會咳嗽甚至嘔吐,所以我們也還在試驗中。小睦一歲多時我們也做過一段時間的語言治療,但因為他能發的聲音有限,也很難配合治療,所以語言治療就暫緩,希望氣切管移除之後能繼續進行。

5.氣切之後還需要用到氧氣嗎?平常需準備加濕器嗎?

小睦剛回家有用製氧機四個月左右,一般早產兒帶氧氣回家都不超過半年,氣切後應該也不需要氧氣機了,但我們是到目前家裡都還備著氧氣鋼瓶,以備不時之需,也真的有用到過(見苦難的目的)。加濕器是附在氧氣機上的,讓經過的氧氣不至於過乾,小睦用氧氣機的時候都有用加濕器,但是有的時候連通的管子裡會都是水氣,所以偶爾會把加濕器拿下來一陣子再放上去。

結論:

有部分寶寶也是因為長期插管導致聲門下狹窄要氣切,這通常是可以恢復的。氣切是個過度的方法,讓寶寶的喉嚨能完全休息,給他時間長大,兩三歲以後說不定就可以拔了。事實上氣切的生活品質絕對比長期插管接呼吸器好,至少可以帶他回家,可以抱他跟他玩,也可以做早療。

家長會猶豫,一方面可能是怕不會照顧,一方面可能是怕氣切會有後遺症結果更不好。照顧方面不用怕,慢慢就會上手的,氣切後遺症也很少,小睦兩歲時除了語言發展比較慢,其他方面都正常,也可以用手勢和肢體動作跟我們溝通。

倒是他後來拔管感冒咳到嘴唇發黑,讓我嚇得半死,馬上送急診,比較起來氣切還比較安全,至少不會有呼吸不過來的生命危險。家長也不需要因為孩子需要氣切給自己太大的壓力,這就只是現在幫助他的一種方法,無論做什麼決定,我們都希望能給孩子最安全舒服的!

(持續更新中)

並非不能發生就不能做語言治療

睦現可做口腔動作訓練認知語言理解訓練

建議可約三個月評估一次媽得目標技巧方法

謝謝你的建議,語言治療師覺得小睦的理解認知都沒有問題,口腔動作像舔東西咀嚼之類的他有建議,現在因為小睦聲音比較多,應該會比較固定的接受語言治療了。

您好:

我小孩也是聲門下狹窄,李醫師也是說要移植自體軟骨到喉部。不知道小睦有手術了嗎?如果手術了,可否分享其經驗,讓我有心裡有個準備!謝謝

小睦後來沒有手術耶 他喉部打了六次類固醇 後來就慢慢消腫了 今年初拔管 李醫師說他目前的狀況是及格,雖然還是狹窄但夠用了。你的孩子多大了?有接受過類固醇注射嗎?